春は勉強、部活、課外活動などで新たな挑戦を始めることが多い季節です。自分の好きなことや興味があることは何なのかを考える機会も多く、卒業後の進路を考え始めるのに良い時期だといえます。

高校には大きく分けて私立と公立があり、それぞれの学校が独自の校風や特色を持っています。志望校を選ぶ際は、さまざまな選択肢を検討してみましょう。自分がどのような高校生活を過ごしたいのかを考えながら、内申点や偏差値、自宅からの距離なども含め、自分に合った学校かどうかを総合的に判断することが大切です。

これから夏休みにかけては、各高校の学校説明会や、複数の学校が参加する合同説明会が数多く開催されます。こうしたイベントも活用しながら情報を集め、自分が通ってみたいと思える学校を探してみましょう。

私立高は公立高に比べて、より大きな教育の自由が認められています。私立高は「建学の精神」「校訓」「教育理念」などに基づいた特色ある学校づくりに取り組んでおり、学校生活を通してさまざまな経験を積むための機会が豊富に用意されています。

多種多様な部活動が用意され、運動や趣味に打ち込める学校。手厚い学習支援体制が整備され、大学への進学準備を校内で完結できる学校。最新のICT環境を活用し、オンラインでグローバルな交流を積極的に行っている学校。海外研修やフィールドワークなど、校外での学びの機会を多数用意する学校等々。私立高はこのように、それぞれの学校が独自の強みを持っているのです。

施設・設備面が充実しているのも私立高の特長のひとつです。広い校庭や夜間照明といった運動面の設備だけでなく、十分に設けられた自習スペース、少人数授業のための特別教室、蔵書が豊富な図書室など、学習環境の面でも生徒が過ごしやすい空間が作られています。

私立高の魅力は幅広く、良い意味で学校ごとに違いがあります。自分に合った学校を選択できれば、やりたいことを追求できる楽しい3年間が待っていることでしょう。

近年は高校卒業後、同世代の半数以上が大学へ進学します。今はまだ将来のことが明確でない人も、各校の大学合格実績は高校を選ぶ上で確認しておきたい項目のひとつです。

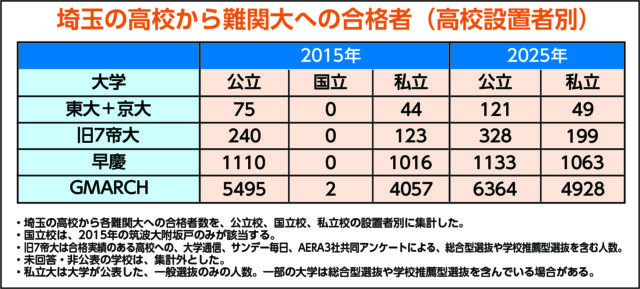

埼玉県の高校からの難関大学への合格者は、この10年で大きく増えています。

埼玉県の高校からの難関大学への合格者は、この10年で大きく増えています。

最難関である「東大+京大」の2025年の合格者数は、県全体で170人。10年前と比べ51人も増加しました。

県内1位は57人が合格した浦和で、26人の大宮、16人の開智と川越、15人の栄東、6人の昌平と市立浦和が続きます。

「旧7帝大(北海道、東北、東京、名古屋、京都、大阪、九州)」の合格者数も、10年間で363人(15年)→527人(25年)に増加。25年の県内トップ5と人数は、浦和96人、大宮53人、栄東50人、川越49人、開智41人でした。

また、東大や京大の理工系学部と同様に難関である「国公立大の医学部医学科」への合格者数は、104人(15年)→116人(25年)と12人増加。

また、東大や京大の理工系学部と同様に難関である「国公立大の医学部医学科」への合格者数は、104人(15年)→116人(25年)と12人増加。

25年の県内トップ5と人数は、浦和23人、大宮15人、栄東11人、浦和明の星女子10人、浦和第一女子9人でした。

「国公立大の医学部医学科」への県内高校からの合格者数の合計は、公立高の66人に対し、私立高は50人。公立高の方が16人多く合格していますが、卒業生数は公立高は私立高の約2倍の人数であり、合格の割合でみると私立高の方が高いことが分かります。

同様に、早慶は公立高1133人に対し私立高が1063人、「GMARCH」(学習院、明治、青山学院、立教、中央、法政)は公立高6364人に対し私立高は4928人が合格しており、合格割合のデータから私立高が大学進学に強みを持っていることが見て取れます。

私立高の卒業生は8割以上が現役で大学に進学しており、大学受験に向けた支援体制が学校全体で整っています。日々の授業をケアする弱点補強や、受験直前期の高レベルな指導など、公立高と比べて学習指導が充実。早朝や放課後の特別講座や、夏期講習・冬期講習・勉強合宿といった集中講座を開催する学校も多くみられます。各校が切磋琢磨しながら生徒の第一志望合格に向けて積極的に取り組んでいることが、私立高の高い大学合格実績につながっているのです。

大学入試では、秋口から選抜が始まる総合型選抜や学校推薦型選抜などの「年内入試」が拡大しています。私立大学はすでに定員の半分以上を年内入試が占めており、国立大学でも東北大や筑波大は入学者の約3割を年内入試で選抜しています。

年内入試では探究活動や課外活動といった高校時代の教科学習以外の取り組みや、大学入学後の学びへの意欲も重要な評価指標となります。私立高は勉強以外にも多様な経験ができる機会が豊富なうえ、思考力や問題解決能力、プレゼンテーション能力を養うアクティブ・ラーニングを取り入れた授業や、海外の人と協働する力を養うグローバル教育を行うなど、多くの学校が年内入試への高い対応力を有しています。

一方で、難関大学はその多くが一般選抜中心の入試を行っています。少しでもレベルの高い大学を目指そうとする受験生の動きもあり、年内入試が拡大しても一般選抜の激しい競争は続いているのです。2025年度は、ほとんどの難関私立大学で志願者が増加しました。

一般選抜では単に知識を覚えるだけでは対応が難しい、思考力や情報処理能力を問う出題が増えています。国公立大学の2次試験だけでなく、早稲田大や上智大といった難関私立大学も記述式問題を課すようになりました。こうした問題に対応するには、しっかりと基礎を築いたうえで、応用力を養うことが大切です。学習支援体制が充実している私立高の強みが発揮される部分でもあります。

高校選びはこれからの人生を左右する大事な選択です。私立・公立の枠組みだけでなく、学校の中身をしっかりと見て、自分に合った志望校を選びましょう。

(㈱大学通信情報編集部 松平信恭先生)