年の瀬が迫り、冬の入試シーズンも近づいてきました。近年の高校進学率は約99%。中学卒業後はほとんどの人が進学を選びますが、高校は義務教育ではないため、まずは入試で合格をつかみ取らねばなりません。

埼玉県の高校入試は、来年1月22日と23日に実施される私立高の主要入試からスタート。それ以降も私立高の独自入試が複数回にわたって行われます。

私立高入試には「単願」と「併願」の明確な区分があり、「特進」や「進学」などコース別に募集を行う学校が多いです。学力検査を中心とする「一般入試」の他に、書類・面接・適正検査などで合否判定を行う「推薦入試」も受験できます。

公立高は2月26日に実施される学力検査の結果ですべての合否を決定します(合否判定は2段階で実施)。チャンスは一度きりのため、確実に合格を得ようと学校のランクを下げて出願する傾向が強いですが、こうした安全重視の選択は自らの未来を狭めてしまう可能性をはらんでいます。

実力に合った学校へ挑戦するためにも、公立高を第一志望とする人は併願で私立高の合格を確保しておくことが有効です。過度な緊張感から解放され、落ち着いた状態で第一志望に挑めるメリットもあります。

志望校選びでは3年後の大学入試も意識しましょう。2024年度の全国の大学進学率は過去最高の59.1%。埼玉県に限れば62.9%とさらに高く、高校卒業後は大学進学を選ぶ人が多数派だからです。

大学入試には「一般選抜」「学校推薦型選抜」「総合型選抜」の3つの選抜方法があります。

一般選抜は、学科試験の成績で選抜を行う方式。学校推薦型選抜は、高校からの推薦に基づき、書類・学科試験・面接などで合否を判定する方式。総合型選抜は、高校までの活動実績や学びへの意欲などを多面的に評価する方式です。

各大学は教育・研究方針や求める人物像に合わせて選抜方法を工夫しています。各選抜方式への定員の割り振り方も国公立大と私立大では異なります。

国公立大は定員の7~8割以上を一般選抜が占めており、たとえば最難関の東京大は約97%が一般選抜での入学者です。東北大や筑波大のように3割近くを総合型選抜でとる難関国立大もあるものの、入試の中心は一般選抜となっています。

対称的に私立大は、最難関の早稲田大や慶應義塾大でも一般選抜の割合は6割弱。私立大全体の一般選抜比率は4割程度で、入試の主流は学校推薦型選抜と総合型選抜です。

なお、大学進学の難易度は少子化によって下がっています。2024年度の大学入学者数は、全大学の募集定員の合計から1万人以上下回りました。

大学を選ばなければ誰でも進学できる「大学全入時代」の到来です。

一方で、国公立大や難関私立大には厳しい競争が残っています。希望の大学や学部・学科へ進学するためには、各高校の教育内容や指導体制を確認するなど、大学入試を見据えた高校選びが鍵になります。

そこで注目なのが、生徒の学力を伸ばすために工夫されたカリキュラムや、熱意ある教職員が揃う私立高です。

私立高は確固たる建学の精神や教育理念のもと、独自性ある教育を展開。平等を重視し、生徒個人の力量が結果に反映されやすい公立高に対し、私立高は生徒や保護者からの相談に親身になって対応してくれるなど、一人ひとりに合わせたきめ細やかな指導に力を入れています。

生徒の大学進学を力強く後押しする私立高の姿勢は数字にも表れています。

2024年度県内高校における現役での大学進学率を見ると、公立高の56.5%に対し、私立高は81.7%。約25ポイントも私立高が上回りました。

埼玉の私立高は生徒の現役進学志向の高まりに応える形で現役進学率を伸ばしてきました。その結果、大学進学を前提に高校選びをする人が、より積極的に私立高を選択するようになっています。

また、私立高は難関大への合格者も増加傾向で、公立高と切磋琢磨を続けています。

2015年と2025年の県内高校からの合格者数を比べると、「旧7帝大(北海道、東北、東京、名古屋、京都、大阪、九州)」の合計は公立高が240人から343人、私立高は123人から202人に増加。

「国公立大の医学部医学科」の合格者も、公立高は57人から72人、私立高は47人から53人に増えました。

難関私立大の「早稲田+慶応」の合格者数は公立高が1,110人から1,133人、私立高は1,016人から1,063人に増加。「GMARCH(学習院、明治、青山学院、立教、中央、法政)」は公立高が5,495人から6,397人、私立高は4,057人から4,966人の大幅増です。

ちなみに、2025年3月末の卒業者数は公立高の3万3,666人に対し、私立高は1万7,298人と約半分。これらの数字から、現役進学率だけでなく難関大への進学率でも、私立高が公立高を上回っていることが見て取れます。

近年は私立高人気が上昇しており、第一志望にする受験生も増えています。大学合格実績の高さに加え、それぞれの学校が個性ある教育を実践している点に魅力を感じる人も多いようです。

学習支援体制、学校行事、クラブ活動、充実の施設・設備など、各校に多様な特色があるほか、生徒がアクティブ・ラーニング・ラーニング、ICT教育、グローバル教育、大学との高大連携を通した学びなどにも積極的です。

併設の大学などへ優先入学できる大学付属校を選べるのも、私立高ならではの特長です。

各高校の教育の違いは、大学合格実績からもうかがい知ることができます。

国公立大の合格者が多い学校は、多数の生徒が一般選抜を目指します。一般選抜の割合が大きい難関私立大の志望者も多く、特に私立高では習熟度別授業や早朝・放課後の特別講座など大学合格へ向けた教科学力の養成に力を入れています。

中堅私立大への合格実績が高い学校は、学校推薦型選抜や総合型選抜で大学を目指す生徒の割合が増えます。

こうした学校では主要教科の学習に加え、入試で課される小論文や面接の対策も熱心に行うことで大学進学をサポート。総合型選抜への活用を見据えて、探究学習などの指導の充実を図る私立高も数多く見られます。

以前は学費負担の大きさから私立高への進学を諦める受験生もいましたが、現在は公的な補助制度が充実。家庭の学費負担は大幅に軽減されています。

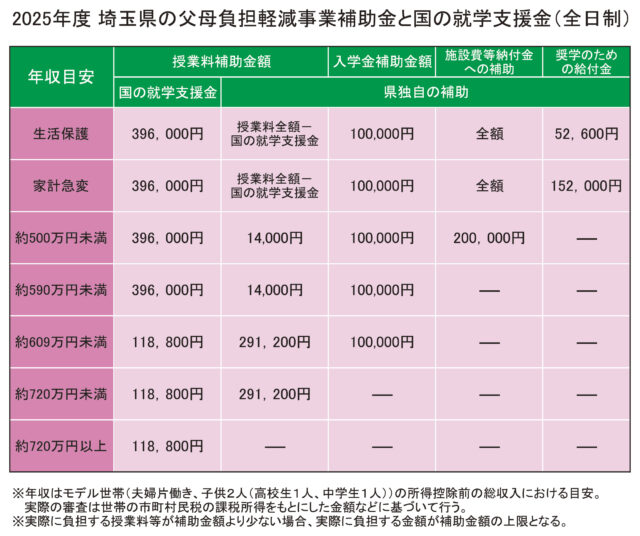

埼玉の高校生は国の就学支援金等に加え、世帯収入に応じた県独自の上乗せ補助の受給が可能です。

埼玉の高校生は国の就学支援金等に加え、世帯収入に応じた県独自の上乗せ補助の受給が可能です。

年収約720万円以上の世帯には11万8,800円、その他の世帯には計41万円が授業料補助として支給されます。

2025年度の県内私立高(全日制)の平均授業料は40万9,542円。私立高はそのほかに平均約21万円の施設費等が必要ですが、授業料に関しては実質無料となることも多く、支給額が最も少ない場合でも月々の授業料負担は約2万4千円です。

県独自の補助は他にもあります。年収609万円未満の世帯には10万円の入学金補助があるほか、年収500万円未満の世帯には施設費等への補助として20万円が支給されます。

生活保護・非課税・家計急変の世帯に対しては、授業料以外の教育費負担を軽減する「奨学のための給付金」が15万2,000円、もしくは5万2,600円支給されます。

国の支援もさらなる拡充が予定されています。家庭の所得に関係なく45万7,000円を支給することで、私立高の授業料を無償化する方針が示されており、2026年度からの実施に向けて協議が進んでいます。

以上のような国と埼玉県の手厚い支援制度を活用すれば、少ない保護者負担で私立高への進学が可能です。入試の成績優秀者を対象とする特待生制度や奨学金制度を設けている学校もあるので、志望校の募集要項を確認してみてください。

(㈱大学通信情報編集部 松平信恭先生)